近日,動物科技學院師科榮課題組在Virulence在線發表了題為“Identification of fecal microbes as potential biomarkers for early diagnosis of fatty liver disease in cattle”的研究論文。已畢業碩士生孫浩銘和在讀博士生劉廷俊為該論文的第一作者,師科榮教授為論文的通訊作者。

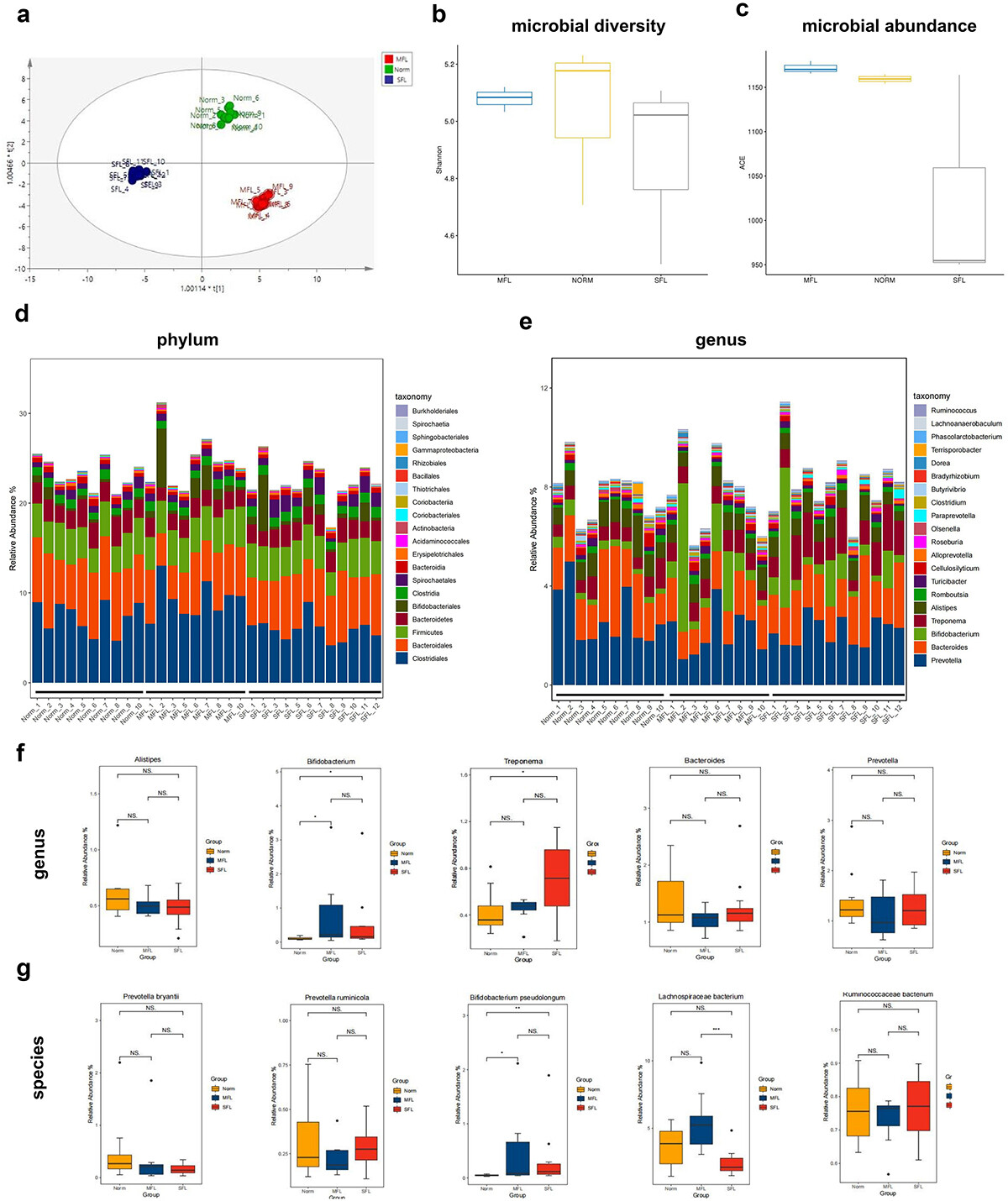

腸道菌群是機體健康的“隱形守護者”,也是慢性病的“隱形推手”。脂肪肝等代謝性疾病與腸道菌群失衡密切相關。研究發現患脂肪肝的奶牛,糞便微生物組成發生顯著變化,證明腸道微生物在代謝紊亂的發病機制中起著重要作用。在這項研究中,源于糞便的微生物及微生物蛋白被鑒定并證明可作為牛脂肪肝早期診斷的生物標志物。例如,屬水平糞便微生物Lachnoanaerobaculus(毛絨厭氧桿菌)和Bifidobacterium(雙歧桿菌)組合可用于區分中度(MFL)和重度脂肪肝(SFL)奶牛,受試者工作特征(ROC)分析顯示AUC(曲線下面積)值分別達到0.944和0.867;種水平糞便微生物Bifidobacterium pseudolongum(假長雙歧桿菌)和Lachnospiraceae(毛螺科菌)的組合AUC值分別達到0.922和0.985。其中,假長雙歧桿菌被認為是診斷代謝紊亂癥的突出的潛在生物標志物,豐度差異最顯著的20種微生物蛋白都源于假長雙歧桿菌。利用圍產期奶牛的(空腹)糞便進行預警性診斷,及時調整飼養方案可有效預防產后奶量減產及后續繁殖障礙,助力奶業提質增效。這項研究結果證實,糞便菌群失調特征可以作為(非酒精性)脂肪肝(NAFLD)的預警性診斷依據,同時,為治療NAFLD的糞菌移植(FMT)試驗提供了線索。假長雙歧桿菌可作為潛在的益生元用于治療NAFLD。

課題組自2013年開始聚焦于圍產期發生脂肪肝的遺傳機制研究,同時,致力于研發預警性診斷圍產期脂肪肝奶牛的新型標志物,已在Cell and Bioscience、Cellular and Molecular Life Sciences、Cells等刊物發表系列研究成果。該論文是課題組研發新型無創診斷標志物工作取得的又一突破。課題組研發的系列無創診斷新型標志物申請或授權多項國際發明專利(PCT)。研究先后得到了國家自然科學基金項目、國家重點研發計劃、科技創新2030農業生物育種國家科技重大專項、山東省農業良種工程項目、山東省自然科學基金項目的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1080/21505594.2025.2530166

編 輯:萬 千

審 核:賈 波