胚乳是玉米籽粒的主要部分,承擔了儲藏營養的功能。通過研究胚乳的發育過程,能夠揭示影響淀粉合成、蛋白質儲存等營養成分積累的分子機制,從而為提高玉米的營養質量提供理論基礎。這對于玉米品種的改良,尤其是在提高產量和提高糧食質量方面,具有重要意義。

近日,生命科學學院劉紅軍團隊、中國科學院分子植物科學卓越創新中心巫永睿團隊和中山大學史俊鵬團隊在《The Plant Journal》在線發表了題為“Uncovering chromatin accessibility dynamics in early maize endosperm and seed coat differentiation”的研究論文(http://dx.doi.org/10.1111/tpj.70316)。該論文揭示了玉米胚乳發育過程中的染色質開放性動態,為理解玉米籽粒發育提供了重要的理論依據。

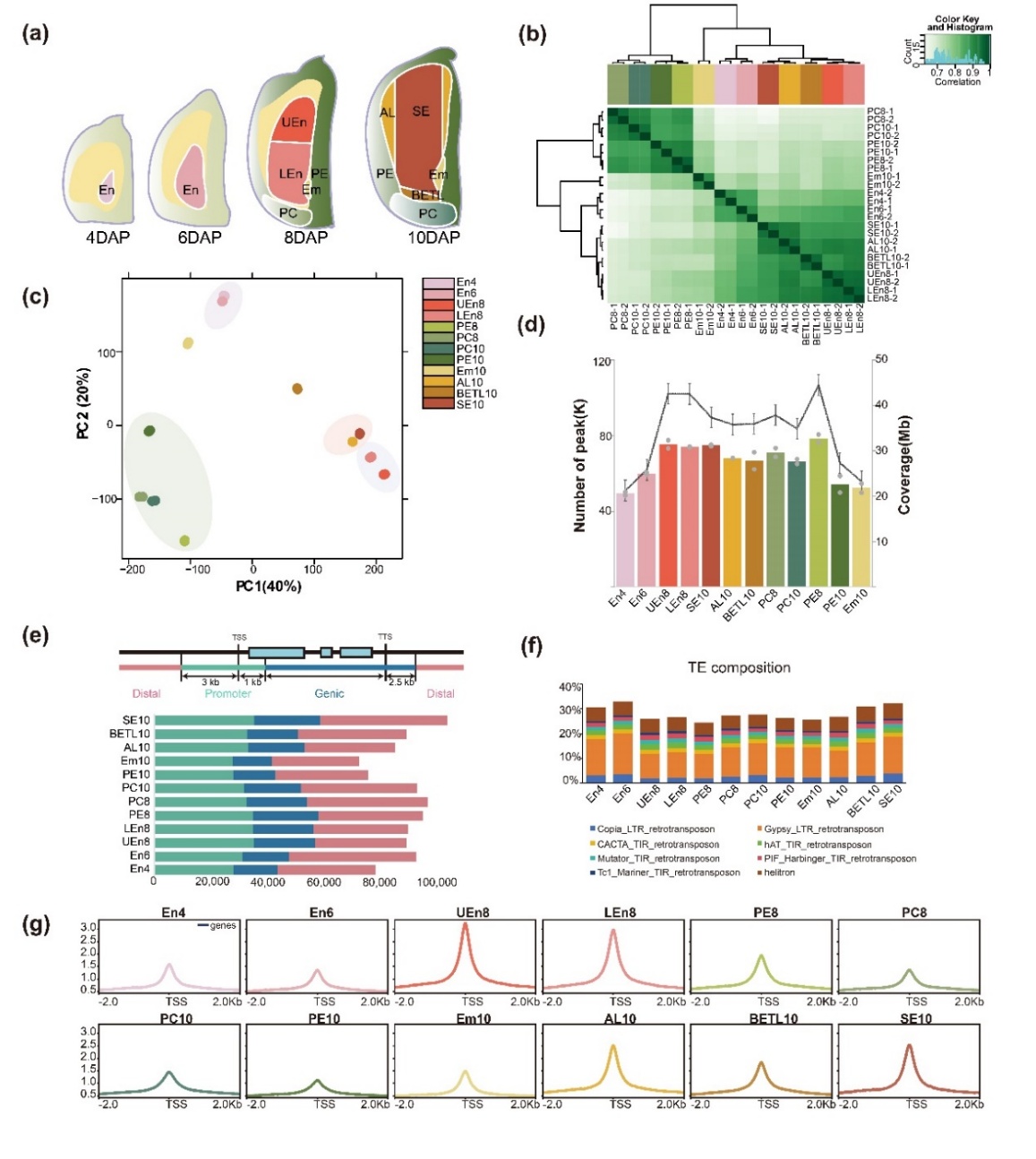

本研究選取了授粉后4-10天的胚乳和種皮作為研究樣本,涵蓋了從細胞化完成到灌漿啟動這一關鍵發育階段。研究團隊通過整合RNA-seq和ATAC-seq等多組學分析方法,首次繪制了胚乳發育過程中染色質開放性的動態圖譜。此研究不僅加深了對玉米胚乳發育機制的理解,還為植物發育生物學提供了新的研究思路和方向,具有重要的理論意義和實際應用價值。

通過轉錄因子結合位點富集分析和原生質體轉錄激活驗證,團隊成功鑒定了調控儲藏物質合成的關鍵轉錄網絡。揭示了胚乳與種皮之間存在協同的轉錄調控模式,突破了以往對各組織分工獨立的理解。創新性地使用F1雜交果穗的Mn1位點分型技術,證實了Mn1 mRNA存在從子代胚乳向母本種皮的反向運輸現象。這一發現打破了傳統的母本-子代單向物質運輸的認知,為植物生殖發育研究提供了全新的視角。

生命科學學院劉紅軍教授,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王婕琛副研究員,中山大學史俊鵬副教授為該論文的共同通訊作者,碩士研究生李夢瑤、范曉星和博士研究生李曉寒為共同第一作者。該研究得到了‘科技創新2030-重大項目’、國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的資助。

編 輯:萬 千

審 核:賈 波