近期,信息科學與工程學院秦羽豐副教授以通訊作者在《Physical Review Applied》和《Materials》連續(xù)發(fā)表研究論文和綜述文章,利用實時磁性測量揭示FeO納米顆粒的表面鐵磁性、綜述雜化增強過渡金屬硫族化合物負極材料電化學性能的研究進展。

一、在期刊《Physical Review Applied》發(fā)表題為“Surface Ferromagnetism of FeO Nanoparticles Revealed by Operando Magnetoelectrochemical Measurements”的研究論文。

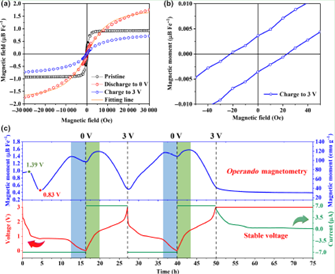

FeO是典型的反鐵磁材料,然而由于表面對稱性改變等原因,其表面磁性備受關注。利用水熱法制備γ-Fe2O3材料,作為鋰離子電池負極。根據(jù)轉換反應機制,當放電至0V,還原生成Fe納米顆粒,進而充電至3V,氧化生成FeO納米顆粒。Fe納米顆粒的尺寸約為2.24nm,表面原子比為60%,所以FeO顆粒的磁性主要來源于表面磁性。經(jīng)原位實時磁性測量,F(xiàn)eO顆粒在室溫具有明顯鐵磁性,表明FeO納米顆粒的表面為鐵磁性。

圖1 γ-Fe2O3在制備態(tài)、放電至0V、充電至3V的磁滯回線及磁化強度隨充放電電壓的變化

為了排除未完全反應的γ-Fe2O3、Fe,以及粘合劑和導電劑等對磁性的影響,制備了反鐵磁α-Fe2O3、FeSe2、FeS2材料和順磁氧化鐵自支撐電極,一系列對比實驗表明FeO顆粒的鐵磁性來源于顆粒的表面鐵磁性。通過FC/ZFC、M-T、M-H(5K)等磁性測量,F(xiàn)eO納米顆粒居里溫度達754 K,觀察到顆粒內(nèi)部(反鐵磁)和顆粒表面(鐵磁)明顯的交換偏置,交換偏置場為760 Oe。

本研究提供了一種利用鋰離子電池負極的氧化還原反應制備無污染、具有較大比表面積FeO納米顆粒得實驗方法;原位實時磁性測量不僅揭示了FeO納米顆粒的表面鐵磁性,而且為研究負極材料氧化還原反應過程和機理提供了有效工具。

山東農(nóng)業(yè)大學秦羽豐副教授和青島大學李強教授為共同通訊作者,該研究得到國家自然科學基金和山東省高等學校科技計劃項目資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.19.054022

二、在期刊《Materials》發(fā)表題為“The Review of Hybridization of Transition Metal-Based Chalcogenides for Lithium-Ion Battery Anodes”的綜述論文。

過渡金屬硫族化合物作為鋰離子電池負極材料被廣泛研究,然而其較低的電導和充放電過程中的體積膨脹制約了其實際應用。在納米結構設計和碳基材料摻雜之外,基于多種成分的協(xié)同作用,過渡金屬硫族化合物的成分雜化可以有效增強其電化學性能。在某種程度上,雜化可以增強各成分的優(yōu)點、抑制各成分的缺點,從而提高雜化材料的整體電化學性能。本綜述主要討論了四種成分雜化,雜化材料相對于單一成分表現(xiàn)出較好的電化學性能(比容量、倍率、循環(huán)壽命等)。最后指出成分雜化增強電化學性能的機理有待通過第一性原理及分子動力學模擬進一步深入討論,而且指出非晶材料具有各向同性和缺陷等特點,非晶/結晶材料的結構雜化有待進一步系統(tǒng)研究。

山東農(nóng)業(yè)大學王林輝為第一作者、秦羽豐副教授為通訊作者,該研究得到山東省高等學校科技計劃項目資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.3390/ma16124448

編 輯:萬 千

審 核:賈 波