近日,山東農業大學農學院玉米栽培生理生態創新團隊在《European Journal of Agronomy》發表了題為“Optimizing planting density and post-silking growth degree days effectively accelerates summer maize grain dehydration”的研究論文。該文章解析了玉米籽粒中水分的遷移途徑及其影響因素。農學院趙繼玉博士生為第一作者,張吉旺教授為該論文的通訊作者。

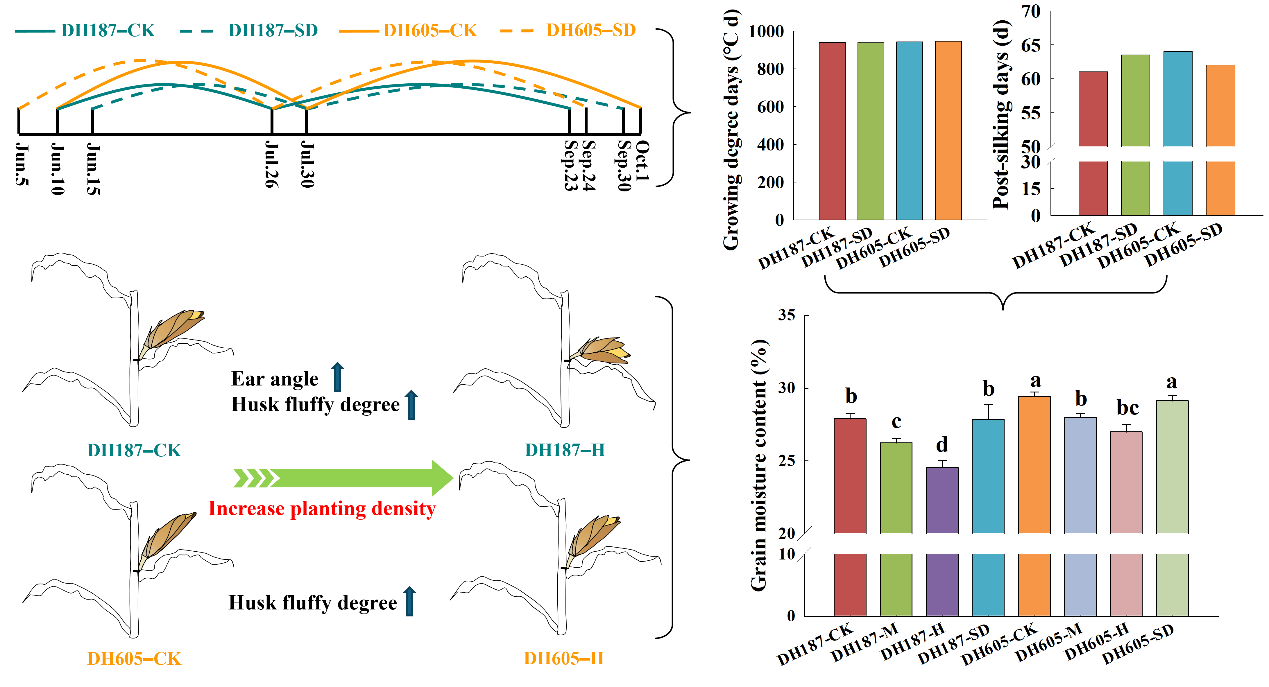

降低玉米收獲期籽粒含水率可以顯著提高機械收獲籽粒的質量,然而,影響該時期籽粒水分含量的因素還不完全清楚。該研究通過量化玉米各器官含水率變化對籽粒脫水速率的貢獻以及吐絲后有效積溫與籽粒含水率的關系,明確了果穗中多余的水分可以回流到穗柄中,最終大部分通過苞葉散失到空氣中。玉米籽粒脫水受到苞葉和葉片的水分狀況以及籽粒表面水分散失速率的共同調控。調控花粒期有效積溫顯著影響籽粒表面的水分散失速率;增加種植密度通過調控果穗夾角和苞葉蓬松度顯著降低玉米生理成熟期的籽粒含水率,且增加種植密度對中早熟玉米品種籽粒脫水速率的調控大于中晚熟品種。本研究可為中早熟耐密高產宜機收品種選育和籽粒含水率調控提供科學依據,促進黃淮海區域夏玉米全程機械化高產高效生產。

編 輯:萬 千

審 核:賈 波