近日,農(nóng)學院吳佳潔教授團隊在《中國科學:生命科學》英文版《Science China Life Sciences》在線發(fā)表了題為“Wheat stripe rust resistance gene Yr9, derived from rye, is a CC-NBS-LRR gene in a highly conserved NLR cluster”的研究論文。

條銹病是影響我國及世界小麥安全生產(chǎn)的重大病害,被列入《一類農(nóng)作物病蟲害名錄》。該病由條形柄銹菌(Puccinia striiformis f. sp. tritici)引起,具有傳播快、爆發(fā)頻繁、致災能力強等特點,一旦流行極易造成大面積減產(chǎn)甚至絕收,嚴重危及糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。隨著氣候變暖和菌株進化,條銹病的發(fā)生范圍不斷擴大,防控難度持續(xù)加大,迫切需要克隆更多抗病基因,培育抗病品種進行有效控制。1BL/1RS易位系是小麥與黑麥遠緣雜交的重要成果,通過將黑麥1RS染色體短臂易位小麥1B染色體長臂,賦予小麥良好的抗病性、豐產(chǎn)性和適應性,成為迄今為止使用最成功的染色體易位類型之一。目前我國小麥品種中,約有45%存在1BL/1RS易位。1RS易位染色體中攜帶的Yr9基因,對于降低條銹病危害發(fā)揮了重要作用,但是該基因至今尚未被克隆,限制了其在精準育種與抗病機制研究中的進一步利用。

“矮孟牛”是我校創(chuàng)制的小麥優(yōu)異種質(zhì),攜帶1BL/1RS易位系,1997年獲得國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎。據(jù)不完全統(tǒng)計,利用“矮孟牛”育成的品種(系)1983至1996年累計種植面積達2060萬公頃,增產(chǎn)小麥107.52億公斤,新增經(jīng)濟效益50.41億元。其中,“魯麥15”是利用“矮孟牛”培育的優(yōu)良品種,1990年通過山東省品種審定,“九五”期間累計推廣面積達6750萬畝,1995年榮獲國家科技進步二等獎,為黃淮麥區(qū)小麥生產(chǎn)做出了重要貢獻。

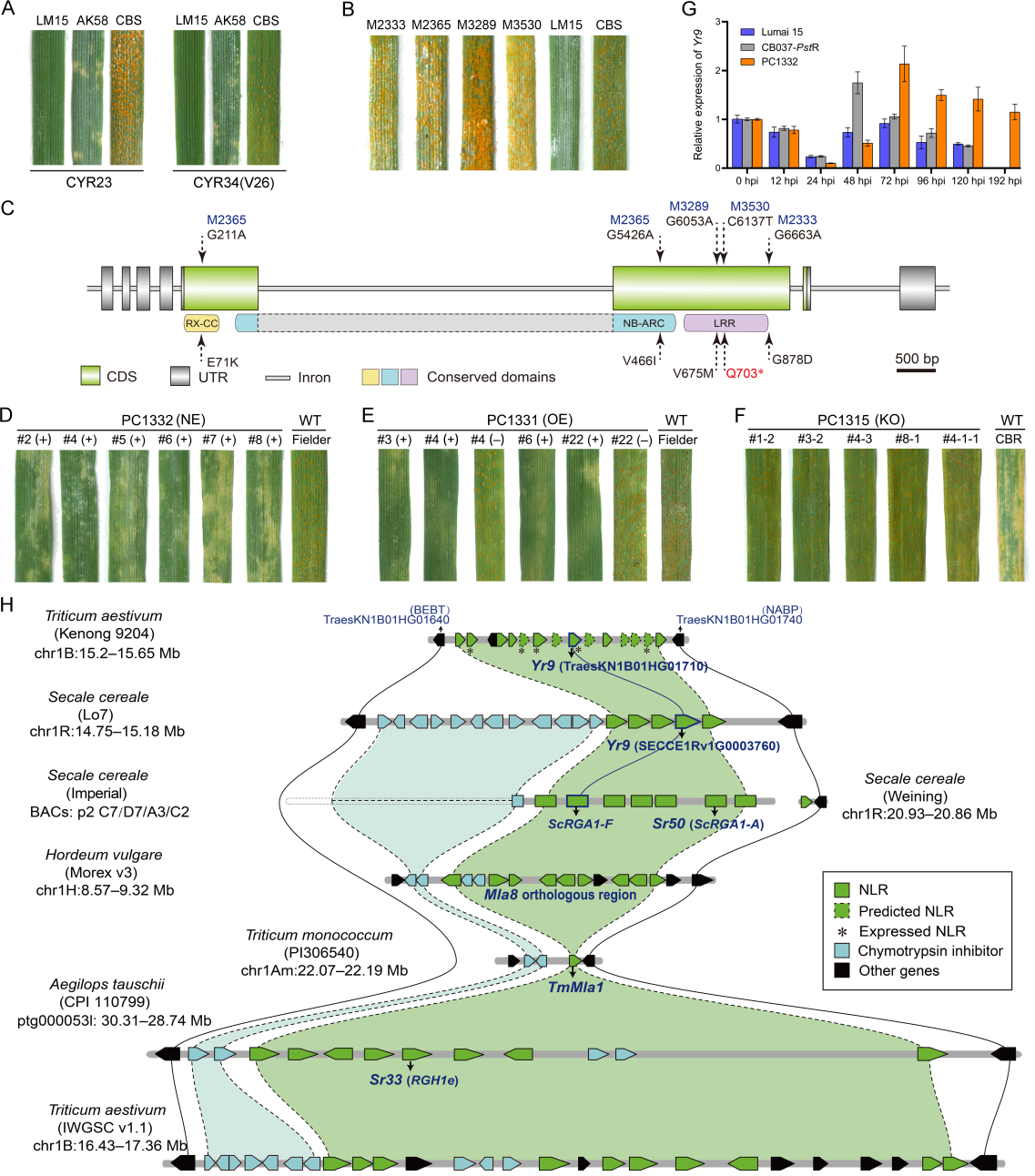

研究人員對“魯麥15”開展了抗條銹病遺傳分析,通過最近開發(fā)的突變體分析技術(shù)STAM(Sequencing Trait-Associated Mutations)(Ni et al., Nature Communications. 2023),鑒定到一個候選基因,編碼NLR(Nucleotide-binding Leucine-rich Repeat)抗病蛋白。通過自然表達、過量表達、基因編輯等多種方法證明了該基因即為黑麥來源、在生產(chǎn)上被廣泛利用的抗條銹病基因Yr9。研究人員還發(fā)現(xiàn)Yr9位于一段大約400 Kb的抗病基因簇,其中包含至少14個NLR基因。該基因簇在不同物種中具有良好的保守性,并分化出多個針對不同病害的抗病基因,包括在大麥中發(fā)現(xiàn)的既抗大麥白粉病也抗小麥條銹病的基因Mla8、在一粒小麥中發(fā)現(xiàn)的抗白粉病基因TmMla1、野生祖先種節(jié)節(jié)麥來源的抗稈銹病基因Sr33,黑麥中發(fā)現(xiàn)抗稈銹病基因Sr50等。研究結(jié)果不但解析了1BL/1RS易位系材料抗條銹病的遺傳基礎(chǔ),而且為Yr9基因的分子育種應用以及新基因挖掘提供了重要參考。

Yr9基因的克隆,是繼本團隊2019年克隆Yr28、2023年克隆YrNAM(Yr10)的又一重大成果。中科院遺傳發(fā)育所韓方普研究組同期在Science China Life Sciences 上發(fā)表了題為“The Yr9 gene encoding a CC-NBS-LRR protein in the 1RS-1BL translocation confers wheat stripe rust resistance”的研究論文,利用六倍體小黑麥圖位克隆了Yr9-b基因。

山東農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院博士研究生于洋、在讀碩士研究生劉佳俊和已畢業(yè)碩士研究生蘭圣潔為該論文的共同第一作者,付道林教授和吳佳潔教授為該論文的共同通訊作者。李興峰教授團隊在細胞學鑒定方面提供了重要幫助;新入職山東農(nóng)業(yè)大學的Mingcheng Luo教授在基因組組裝與序列分析方面提供了思路;美國加州大學Davis分校Lynn Epstein教授對論文寫作進行了修改。研究得到了山東省重點研發(fā)計劃的支持。

圖1 小麥抗條銹病基因Yr9的克隆及其在不同物種間的保守性。

文章鏈接:https://doi.org/10.1007/s11427-024-2932-5

編 輯:萬 千

審 核:賈 波