近日,農學院張吉旺教授團隊在The Crop Journal在線發表題為“Optimizing sowing dates to increase maize yield across the Huanghuaihai Plain in China”的文章。第一單位為山東農業大學。doi.org/10.1016/j.cj.2025.09.014。山東農業大學張吉旺教授為該論文的通訊作者,山東農業大學博士研究生陳靜為該論文的第一作者。

氣候變化已對全球農業生產造成顯著影響,并對糧食安全構成持續威脅。在我國,黃淮海平原作為重要的糧食生產基地,其冬小麥—夏玉米一年兩熟制生產在保障國家糧食供給中具有戰略地位。然而,該種植模式也限制了夏玉米的可用生長季,導致播種期與光熱資源分配之間形成尖銳矛盾:過早播種關鍵生育期易遭受高溫脅迫,而過晚播種則因積溫不足影響籽粒正常灌漿,并危及下茬小麥的適時播種,形成系統性風險。

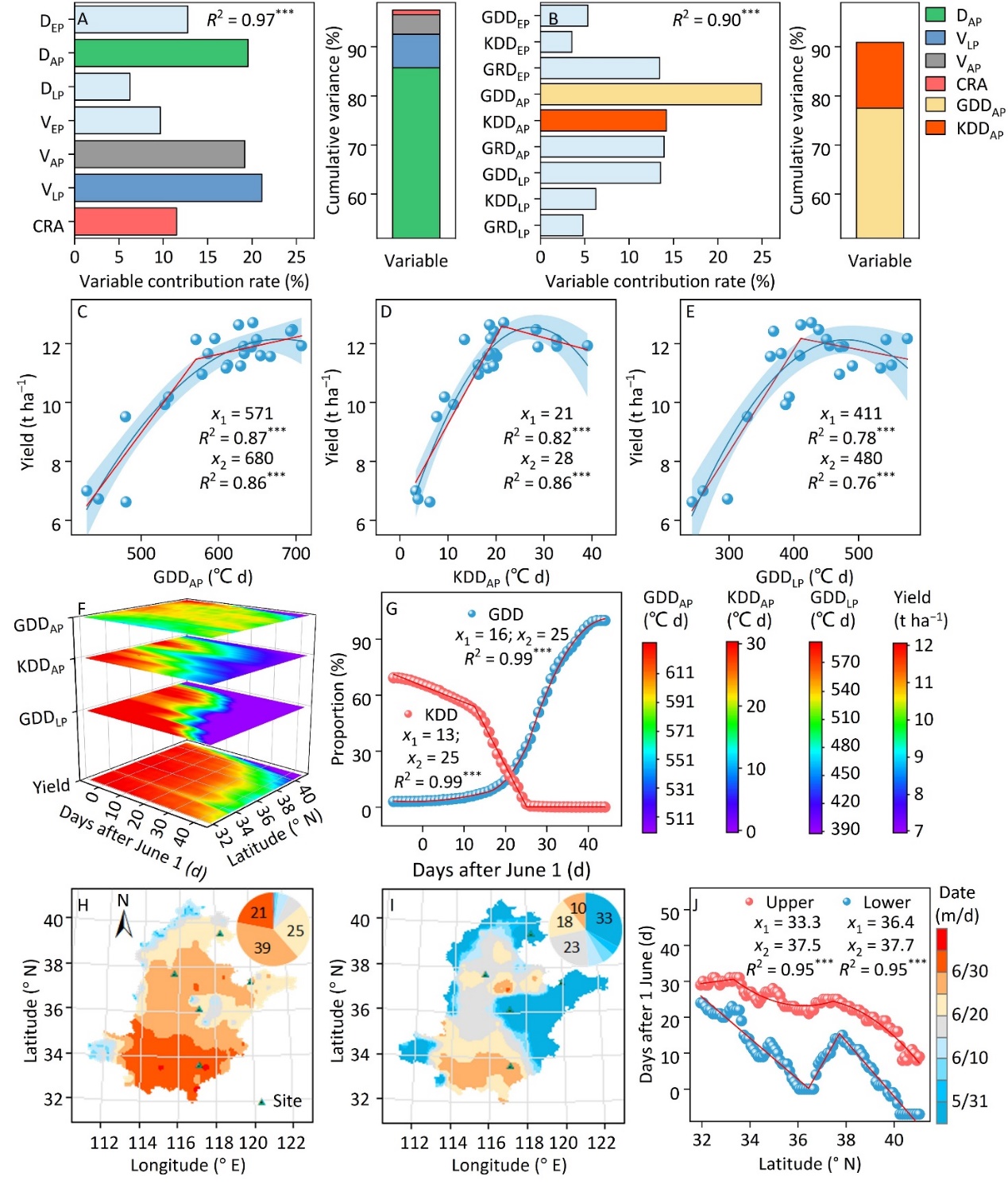

圖1 光熱指標、干物質積累和再分配特征參數對產量的影響,以及2030s(2031?2040年)黃淮海平原關鍵光熱指標、模擬產量和適宜播期分布。

該研究通過3年5個站點的田間播期試驗,結合SSP245情景下2030s的氣候預測數據,識別出影響夏玉米產量形成的關鍵光熱參數及其閾值,系統評估了未來氣候條件下不同播期的生產風險。結果表明:干物質積累活躍期(花前8 d到花后28 d前后)的有效積溫和高溫致死度日,以及干物質積累后期(花后28 d前后到生理成熟期)的有效積溫,通過影響干物質積累速率和活躍積累階段天數,共同解釋了98%的產量變異,是確定適宜播種窗口期的關鍵指標,其閾值分別為571℃ d、21℃ d和411℃ d。2030s,隨播期推遲或種植區域北移,干物質積累活躍期的高溫致死度日顯著降低,但后期有效積溫也同步減少。模擬結果顯示,當播期從6月1日推遲至7月15日,玉米生產受熱脅迫限制的區域從66%降低至0%,受積溫不足限制的區域從3%增加至100%。

基于此,研究提出了分區播期優化建議:約28%的區域(尤其是34°N以南)宜在6月25日之后播種,以減輕關鍵生長期的熱脅迫;約14%的區域(尤其是39°N以北)應在6月20日前播種,以確保灌漿期積溫充足;其余大部分地區則推薦于6月5日至30日之間播種,以實現光熱資源的高效利用。

Chen, J., Sher, A., Ren, B. Yu, N., Zhao, B., Liu, P., Xiong, W. Zhang, J., 2025. Optimizing sowing dates to increase maize yield across the Huanghuaihai Plain in China, The Crop Journal.

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cj.2025.09.014

編 輯:萬 千

審 核:賈 波